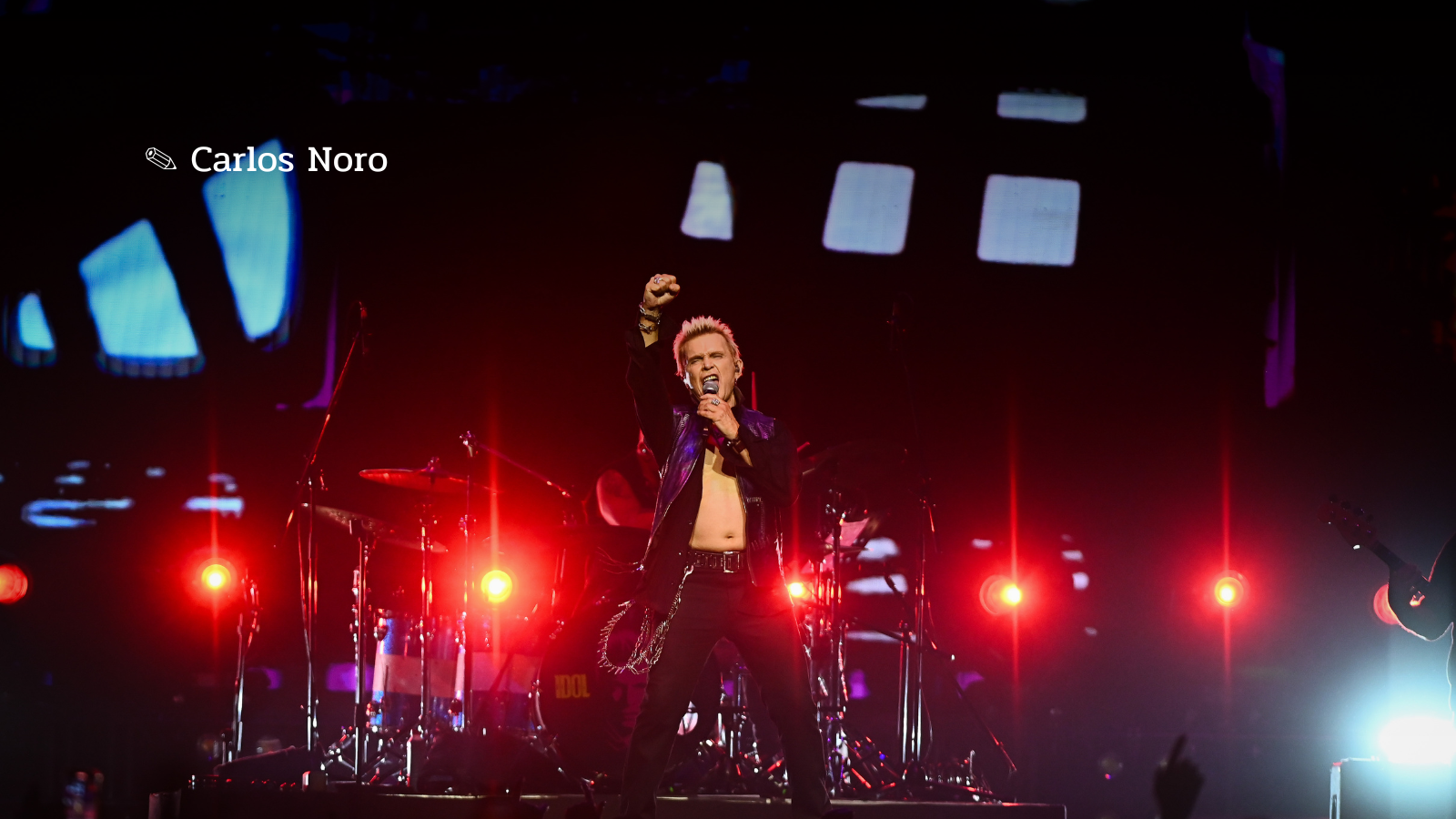

Un Billy Idol más áspero, eléctrico y consciente de su propio filo volvió a Buenos Aires para entregar un concierto donde la madurez no se disimula: se convierte en arma

✎ Carlos Noro

Con un sonido endurecido hacia el hard rock, un Movistar Arena colmado en plateas y un campo al 75 por ciento, la química con Steve Stevens volvió a brillar como una alianza inquebrantable. Lo que podría haber sido una noche de nostalgia se transformó en una reafirmación brutal del presente: Idol no revive un mito, lo empuja hacia adelante.

Un Billy Idol curtido, más consciente de su propio mito que nunca pero decidido a no convertirse en su propia estatua, tomó el Movistar Arena como quien ingresa a un espacio que conoce de memoria y que al mismo tiempo vuelve a revelarse con una energía distinta, casi ritual. El gesto inicial, esa manera de entrar sin estridencias pero con el magnetismo controlado de alguien que sabe que la presencia no se explica sino que se ejerce, construyó desde el primer minuto una atmósfera donde las cicatrices, lejos de ser marcas del desgaste, funcionan como prueba de subsistencia, como señales de un tiempo recorrido sin renunciar al filo. Entre la electricidad casi telúrica de Steve Stevens y el modo en que Idol maneja su propio cuerpo —tenso, contenido, por momentos casi felino—, se configuró una ceremonia en la que el paso del tiempo no opera como un recordatorio, sino como un desafío que se acepta y se despliega.

Idol volvió a Buenos Aires con un concierto que demostró que hay artistas cuyo envejecimiento no se mide por el desgaste vocal o físico, sino por la capacidad de reconfigurar su identidad sin perder la esencia que los volvió inconfundibles. Idol ya no necesita correr, gritar ni explotar como lo hacía en los ochenta: su intensidad, lejos de haberse apagado, se transformó en una fuerza más calculada, más quirúrgica, más consciente del efecto que produce un gesto pequeño. Allí radica la primera diferencia con Iggy Pop, cuya potencia sigue siendo un estallido indomable, más cerca del riesgo físico que de la administración emocional; Idol, en cambio, sostiene la escena con una gravedad que no grita pero que ordena, como si hubiese aprendido que el silencio y la pausa son armas igual de contundentes que el alarido.

La arquitectura del show se sostuvo en una banda que no funciona como acompañamiento, sino como un dispositivo sonoro perfectamente calibrado. Steve Stevens, socio creativo y nervio central de la propuesta desde hace décadas, desplegó una combinación de ferocidad y elegancia que le dio al concierto un espesor particular: su guitarra no sólo aporta riffs reconocibles, sino que teje climas, introduce tensiones y libera resoluciones con una fineza que muy pocos instrumentistas del mainstream conservan. A su alrededor, Billy Morrison, Stephen McGrath, Erik Eldenius y Paul Trudeau construyeron un andamiaje sólido donde cada capa sonora encontraba su lugar exacto sin competir por protagonismo, mientras que Aisha Humphrey y Jessica Kavanagh aportaron un contrapunto vocal que no fue decorativo sino estructural, extendiendo el registro emocional del show y dándole un espesor dramático inesperado para quienes imaginaban un concierto más directo y lineal.

El marco humano también fue parte esencial del clima general. Un Movistar Arena con las plateas repletas y un campo cercano al 75 por ciento, poblado en buena medida por un público post cuarenta que vio a Idol crecer en la era de MTV y que ahora regresa no para revivir un pasado congelado, sino para observar qué se hace con ese pasado cuando ya no se tienen veinte años. Lejos de la nostalgia mansa o del revival vacío, lo que se percibió fue una energía cargada de madurez: cuerpos que vibran distinto, voces que acompañan sin desesperación adolescente, una intensidad más reflexiva pero igualmente física. Ese clima colectivo potenció la sensación de que el concierto era menos una vuelta al pasado que una afirmación del presente.

En este contexto, destacó un rasgo que tal vez sorprenda a quienes sólo conocen a Idol por sus grabaciones icónicas: en vivo, su propuesta suena ostensiblemente más rockera, con una presencia guitarrera mucho más marcada, un volumen generoso que abraza sin saturar y un audio depurado que permite que el hard rock domine por sobre los rastros de new wave o punk que definen las versiones de estudio. Hay un endurecimiento deliberado, como si Idol hubiese decidido que su música necesita más cuerpo, más tierra y menos brillo sintético. Lejos de sonar como un ajuste tardío, este desplazamiento hacia un sonido más musculoso le da al concierto una energía renovada, más acorde con su edad y con el instinto de resistencia que todavía encarna.

La progresión del setlist fue construyendo un relato donde el pasado y el presente no se oponen sino que conviven en tensión. La apertura con Still Dancing funcionó como declaración de principios: Idol no quería refugiarse sólo en los clásicos. La inclusión de 77 y Too Much Fun —con su pulso más pop-punk— extendió un costado menos transitado de su obra. Pero el concierto alcanzó su verdadera temperatura cuando irrumpieron Cradle of Love, Flesh for Fantasy y Mony Mony, canciones cuya estructura ya está inscripta en la memoria colectiva y que, sin necesidad de artificio, activan una respuesta corporal inmediata. No se trata de nostalgia, sino de una energía que permanece intacta porque su genética es física, instintiva, directa.

Uno de los momentos más intensos se produjo con Eyes Without a Face. Sentado, Stevens trazó un clima de introspección helada, casi cinematográfica, que se intensificó con las voces de Aisha y Jessica, quienes añadieron capas de melancolía que avanzaban en oleadas. Idol caminó entre esas atmósferas con una delicadeza inesperada, sosteniendo el centro emocional sin recurrir al exceso teatral. Allí se vio con claridad que su vigor actual no pasa por la furia sino por la precisión emocional.

El punto de quiebre llegó con Love Don’t Live Here Anymore, donde Aisha empujó el soul hacia un territorio dramático, mientras Jessica tensaba las armonías superiores y Stevens ingresaba con un solo lleno de intención narrativa. Idol, acercándose a Aisha, generó un intercambio escénico cargado de tensión y energía que bordeó el límite entre teatralidad y emoción sin caer en la exageración.

Luego llegó el solo de Steve Stevens, verdadera bisagra del concierto. No fue un despliegue vacío de pirotecnia, sino una narración musical con inicio, clímax y resolución. Stevens abrió con un motivo acústico íntimo, casi respirado, y progresó hacia un fraseo eléctrico cargado de delay que dibujó líneas suspendidas en el aire. Las citas a Over the Hills and Far Away, Stairway to Heaven y Eruption no funcionaron como guiños fáciles, sino como parte de una genealogía del instrumento reinterpretada desde su sensibilidad. Control quirúrgico del vibrato, silencios tensos, feedback moldeado con precisión: el solo no acompañó el show, lo reescribió.

La recta final fue una escalada sin fisuras. Blue Highway se alzó como una pieza expansiva que anticipó el momento más celebrado de la noche: la anécdota con los Rolling Stones, cuando Idol, en 1983, preguntó qué whisky estaban tomando Jagger, Richards y Wood y recibió el nombre “Rebel Yell”, una chispa que él mismo entendió como destino inmediato más que como ocurrencia aislada. La interpretación en vivo explotó con la violencia luminosa de un clásico que todavía conserva su filo original.

Los bises completaron la narrativa: Dancing With Myself como celebración absoluta del movimiento; Hot in the City como pulsión urbana encendida; People I Love como respiro emocional; y White Wedding como estallido final que selló la noche.

Lo más relevante no fue la administración inteligente de la nostalgia ni la eficacia del repertorio, sino la constatación de que Billy Idol no interpreta su mito: lo prolonga. Su presente es otro: más duro, más consciente, más filoso. Y desde ese lugar demuestra que, lejos de achicarlo, el tiempo lo volvió más punzante y más real.

En Buenos Aires, la escena quedó clara en cada gesto.

Idol no vino a recordar quién fue.

Vino a dejar en evidencia quién sigue siendo.